{{imageTextInfo.title}}

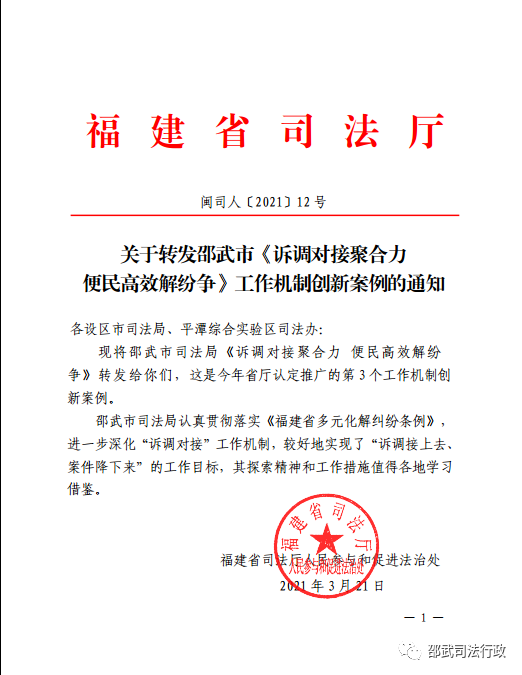

诉调对接聚合力 便民高效解纷争

——邵武市“诉调对接”机制成效初显

近年来,邵武市司法局持续健全完善诉调对接工作机制,依托县级调解中心搭建诉调对接平台,2020年以来接受法院委托调解案件1882件,占一审立案数57%,调解成功1803件;诉调对接平台主动对接受理矛盾纠纷356件,调处成功353件。法院民事案件诉讼量同比下降7.36%,达到了“诉调接上去、案件降下来”的良好效果。

一、实施“协同化”作战,从“单线治理”到“综合施治”。一是健全机制,提升效力。完善诉调对接程序,联合邵武市法院制定出台了《关于诉调对接工作的实施意见》,探索建立以诉前调解为目的,以人民调解为主体的多种非诉调解元素共同参与的多元化调解格局。对重大历史疑难积案化解实行“挂图作战”,由双方分管领导包案,明确责任人,定期召开联席会议,着力破解多年难啃的“硬骨头”。二是部门联动,凝聚合力。采用“1+6+N+联系点”模式,即1个市级诉非联动中心,交通事故调处、婚姻家庭纠纷调处、医患纠纷调处、劳动争议仲裁调处、物业纠纷调处、金融纠纷调处分中心共计6个,依托201个镇街、村居调委会和若干个行政复议、行政调解、律师调解、仲裁、公证机构和专业性调委会等非诉讼服务联系点的方式,打通各部门、各类调解组织调解工作的“信息孤岛”,有效实现群众化解纠纷“只进一扇门”。三是经费保障,激发活力。经费按每年15万元列入市级财政预算予以保障。2019年,市人民法院、市司法局联合制定出台《诉调对接案件补助办法》,明确发放对象、补助标准、工作程序等有关事项,调解案件全部纳入“以案定补”范畴。《补助办法》实施以来,共发放“一案一补”案件补贴9万余元。

二、整合“一站式”平台,从“诉讼解决”到“就地化解”。一是搭建联动平台。在县级人民调解中心打造一站式受理平台,并延伸至2个派出法庭,依托辖区人民调解委员会设立“诉讼服务站”,精准对接人民调解、行业性专业性调解、律师调解,引进公证、特邀调解、仲裁等多种非诉解纷方式,充分发挥各部门职能作用,以调解、和解等方式使矛盾纠纷化解在诉前,解决在基层。二是配优调解团队。平台严格按照有能力、有威望、有耐心、有热情的“四有”标准,选优配强5名专职调解员,并为他们购买人身意外伤害保险。成立由法官、检察官、警察、司法行政工作人员、律师、心理咨询师等39人组成的调解专家库,为调解提供专业力量,并将平台调解员全部纳入县调解员协会管理。三是做实司法确认。建立“平台+法院速裁庭对接”点对点、案对案的司法确认制度,对双方当事人已达成的调解协议,不能当场履行的,由法院为人民调解协议书开辟了“快速通道”,由一站式受理平台安排专人为当事人线上申请司法确认,法院在30分钟内完成司法确认。2020年以来,共办理司法确认120余件。

三、创新“多维度”机制,从“典型引路”到“全面推进”。一是打造调解品牌。由政府购买服务,成立“沈在邦调解工作室”。调解工作室主动承担诉调对接案件的调处,并将调解员的个人特点、熟悉领域、业务专长等情况在监督台张榜公布,纠纷当事人以“约诊、出诊”等形式,开展“点单式”调解,推动诉调对接工作良性互动。调解室被南平市委政法委授予“南平市级金牌调解工作室”荣誉称号。2020年以来,共成功化解纠纷248起,调处成功率达99%,协议履行率达100%。二是优化调解手段。探索新形势下“心理+调解”的工作模式,聘请国家二级心理咨询师为专职心理咨询师,通过由心理学医生、教师、企业家等80余人组成的“春暖社工”志愿者团队,对调解当事人开展心理健康宣传和疏导,引导当事人依法理性维权,促进矛盾纠纷的实质性化解和社会关系的根本性修复。截至目前,已利用该模式化解纠纷58件。三是创新调解模式。着力打造互联网“云调解”,将“线下”调解工作延伸至“线上”,通过互联网远程视频等科技手段,实现了三方在线互动,既减轻了当事人诉累,又提高了调解效率。如在疫情期间,针对一起民间借贷纠纷,因一方当事人在外地无法到场,调解员依托“云调解”平台,开展由债权人、债务人、调解员三方参与的网上调解。调解采取“庭审式”,通过讲法理、说情理、谈诚信,最终双方当事人达成协议,为债权人追回20余万元欠款。

相关推荐

{{imageTextInfo.relevantRecommendation?.[0].title}}

{{item.title}}

{{item.source}}