{{imageTextInfo.title}}

泉港后龙上西村的村民有一本福利账单:村民医疗保险和养老保险的一大部分由村财政承担,上了年纪的老人们每个月都可以领到一笔养老金,寒门学子上大学可领助学金、家人不幸患病了还有大病补助……

这么好的村庄福利,昔日的一个小渔村是如何做到的?事在人为,担任该村村支书近30年的张如庆当年不当老板回村当村官,带领村民兴办村企扩大村财政收入,召集爱心企业家出资成立慈善基金会,“众人努力,众人福利”。

70岁以上老人 村里每月发养老金

2015年6月10日上午8时许,泉港后龙上西村委会门口,一群白发苍苍的老人坐着闲聊,有说有笑。不一会儿,一名村干部拿着一沓百元大钞、一本花名册朝老爷老太们走了过来。

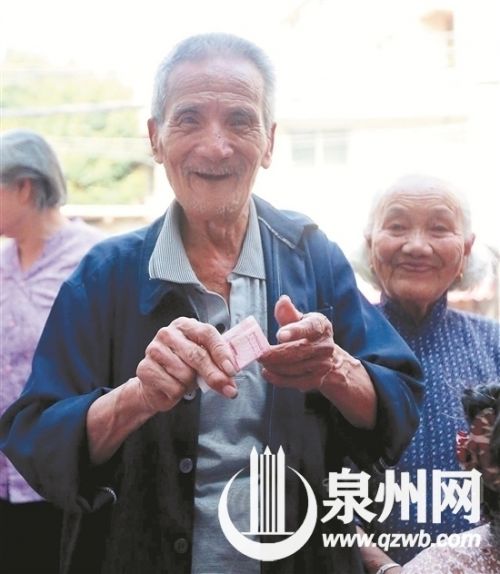

“大伯大娘们,领钱了。”村干部话音刚落,老爷老太们立刻围了上去,掏出各自的印章,在花名册上盖个章子,100元的、150元,一个个乐呵呵地领走了。

“我们上西村的老人很幸福啊。”79岁的张老伯感慨万分,他说村里每个月给老人发放100元或150元不等的养老金,保障了老人最低生活需求,加上政府每月发放的养老金,村里70岁以上的老人每月最少能领到300多元的养老金,足够老人日常生活的开销。“我们口袋里有几块钱,不用事事向孩子伸手要钱,减轻了孩子们的负担,家庭也和谐。”张老伯说。

82岁的张阿婆举起刚刚领取的150元,开心极了,她笑着向记者介绍,这是村里给老人家发的养老金,只要年满70岁,人人有份,每个月都有,四五年了,不曾中断。

召集爱心企业家 成立村级慈善基金

上西村村支书张如庆介绍,从2011年开始,村里每月定期为70岁以上的老人发放养老金,80岁以下的老人每月可领取100元,80岁以上的老人每月则可领取150元,约150名老人每月能领到村里发放的养老金。上西村的这笔养老金来自何方?

2011年2月份,在张如庆的组织下,上西村陈兴明等爱心企业家返乡捐资成立上西村慈善基金会,承担40%的养老金费用。

为什么要成立慈善基金会?张如庆印象深刻。2010年村里一孩子考上福建医科大学,由于家境十分困难,这位大学生几近失学。为帮其筹集上大学的费用,张如庆跑到泉港区慈善总会、泉州市慈善总会反映该学生的情况,并介绍爱心企业家陈兴明为其承担部分费用,七拼八凑,最终帮这位寒门学子圆了大学梦。

“那时我就在想,如果我们村能自己成立一个基金会,或许以后村中贫困生的上学问题我们自己就能解决。”张如庆的这一想法得到了村中多位企业家的支持,在陈兴明的牵头下,首次融资80万元,成立上西村慈善基金会。2014年2月份,上西村慈善基金会再次融资90万元。

张如庆介绍,上西村慈善基金会成立后,不仅实现了村中寒门学子的助学目的,同时也承担了40%的养老金费用,更规定了大病补助,凡上西村不幸身患大病的村民均可获得1万至2万元的补助。

担任村官近30年 村里老人皆称赞

上西村的福利远不止这些。七年前,新型农村合作医疗保险(简称:新农合)和新型农村社会养老保险(简称:新农保)获得进一步推广,这一年起,上西村每年为每位村民承担70元的新农合费用,而村民个人每年只需缴纳10元,同时为村里16周岁以上的村民承担一半,即每年50元的新农保费用。

目前上西村全村人口2972人,张如庆介绍,除少数村民在外工作无需帮其缴纳新农合和新农保外,每年单这两大保险费用,村委会需支付近30万元。而这笔巨资全部来自村财政收入。

1988年,由于建设需要,上西村90%的耕地和近海滩涂海域被征用,这使得村民赖以谋生的内海养殖、捕捞、农田耕作等几近丧失,村内大量剩余劳动力无就业出路。

这一年是张如庆放弃蒸蒸日上的事业回乡当村支书的第二年,他决定用村中的征地所得兴办工厂。1989年5月,上西村斥资100万元,与澳门一家企业合资成立上福针织厂,解决本村剩余劳动力两百多人,并向澳门劳务输出60多人。1998年,上西村投资兴建海带厂,进一步解决农村剩余中老年劳动力。

前两年由于经营不善,海带厂连年亏本,包括张如庆在内的数名村干部连续两年未领工资。转机出现在2006年,上西村海带厂转向承包经营,由承包企业向上西村缴纳管理费和企业折旧费,此后,海带厂开始盈利,这是上西村村财政收入的主要来源之一。

如今,上西村每年村财政收入可达150万元,主要用于村庄基础设施建设、基础教育建设、开展群众性文艺活动、做好本村民生工程等工作。

当村官近30年,张如庆带领上西村直奔小康,他的目标很简单“举众人之力,办好一个村庄的福利天地。”

说起张如庆,上西村的老人们无不竖起大拇指称赞,有时他们也爱开玩笑说:“如果张书记当年不回村当书记,而是继续做自己的生意,或许他现在是个资产千万的富翁。”

相关推荐

{{imageTextInfo.relevantRecommendation?.[0].title}}

{{item.title}}

{{item.source}}