{{imageTextInfo.title}}

与烟火人间为邻,讲述平凡人不平凡故事;

用镜头见证发展,打造乡村振兴的影像志;

挖掘丰厚人文历史,让闽东之光走进大众视野

……

6年,248期,一个个有思想、有温度、有品质的视频作品,一张张鲜活生动的宁德“面孔”,记录美好时代,传播闽东之光,得到网友频频点赞、央媒纷纷转载,收获上亿次播放量,这就是闽东日报社融媒体中心推出的原创栏目《面孔》。

当事者说

讲述“人·生活·宁德”

“人·生活·宁德”是《面孔》栏目始创之主题。2016年6月,这档定位为“描写普通人的生活,以平凡故事触动人”的栏目正式启动。

“作为新媒体,如果只将视线集中在报道社会新闻、时政新闻上,我觉得是不够的,应该多尝试一些既能突出地方特色,又富有原创性,并能引起广大受众共鸣的题材。”在栏目的草创阶段,主创人员就给出了清晰的思路:开办一个让普通老百姓讲自己故事的栏目。

“在我们的构想中,《面孔》不仅是一个人物栏目,更是一个人文栏目。我们希望通过《面孔》这个平台,让人们更多地关注自己每天都在接触、却又不经意忽略的那些人和事,进而让更多人了解并爱上宁德这个充满活力的城市。”栏目主创人员表示。

记者(左)采访宁德“面孔”

“南漂”宁德的摄影师;梦想旅游40个国家写一本书的女生;东北来的爱跳舞阿姨;宁德本土青年歌手;从福州回宁德做家政服务创业小伙……这些都是《面孔》中的主人公。他们每个人都有着不同的职业,不同的兴趣爱好,也有着或大或小的不同梦想,但相同的是他们都生活工作在宁德这座城市,宁德这座美丽的滨海城市也给他们留下了很多难忘的记忆。在他们的叙述中,一个色彩缤纷的宁德仿佛跃然眼前,同时也在无形中触摸着人们心底最柔软的部分。

部分面孔人物

“我们要做的就是通过笔尖和画面,将他们的故事全方位展示出来,让读者在看到视频、文章后,有所感触,有所借鉴。”栏目主创人员表示。正是由于这种纯粹的原创态度,使《面孔》一经推出便一炮而红,这一温暖而独特的记录方式也得到了诸多网友的热捧,《面孔》系列视频在网络上迅速走红并广泛传播,成为宁德媒体中受众和关注度最高的栏目之一。

面孔第152期“九寨沟地震亲历者:如果能活着回去,我要给你生孩子”播放量达134.2万次

聚焦山海

记录乡村振兴探索者的影像志

“我们从2015年开始尝试,到现在已经有十几个村了,初步形成了三个文创带,期盼大家八仙过海、各显神通,文创加农创,把我们屏南的每一寸土地都激活出来……”在屏南县四坪村书屋里,中国古村守护人、福建省传统村落保护大使、屏南县政协原主席周芬芳与《面孔·乡村振兴》栏目编导面对面,回顾着屏南以文创助力乡村振兴之路。

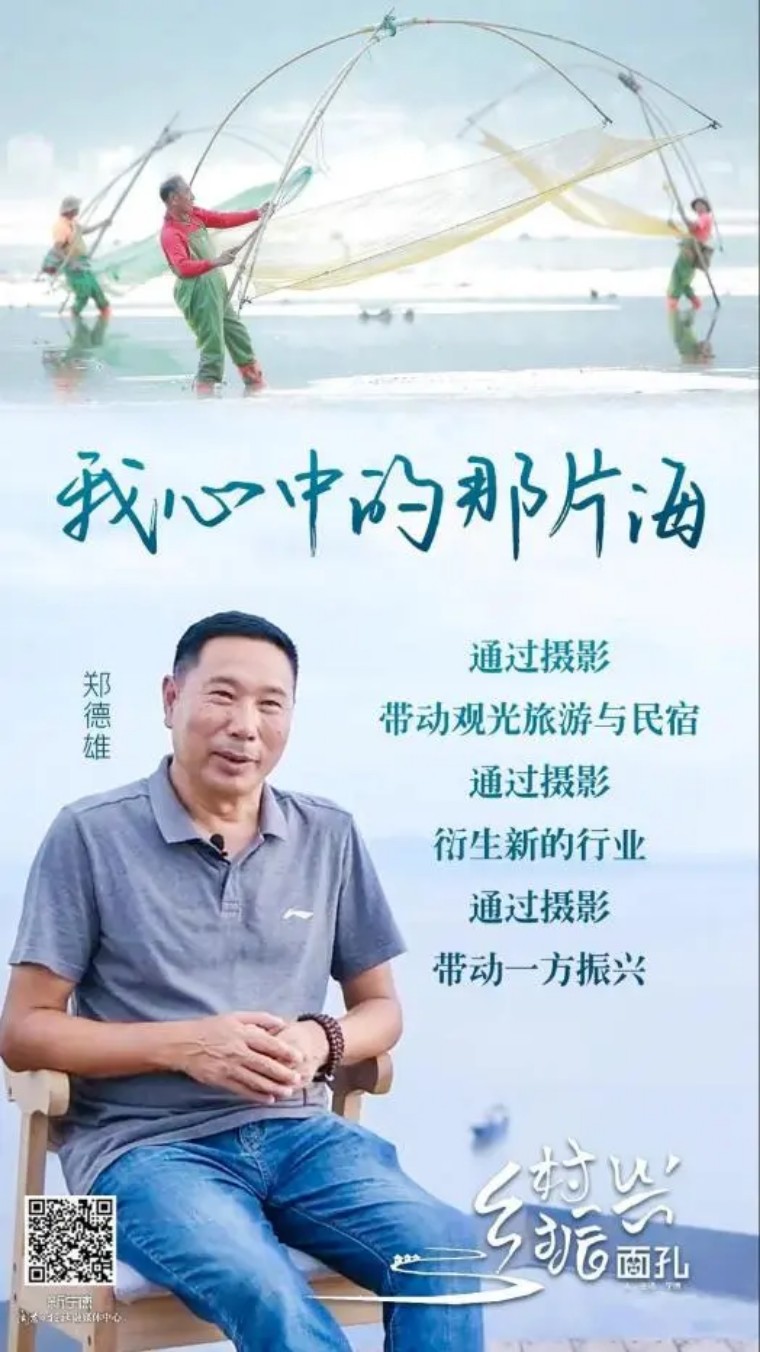

“我从小生活在海边,对海有特殊的情怀,总想用哪一种形式去把自己心目中的这片海记录下来,然后传播给大家……”出生于霞浦的国家一级摄影师郑德雄,创造了新的拍摄主题——霞浦滩涂摄影,并把它推向全国,乃至世界。在三沙海边,他向《面孔·乡村振兴》栏目编导娓娓道来自己通过摄影带动观光旅游与民宿,通过摄影衍生新的行业,通过摄影带动一方振兴的经历……

读宁德,知中国。上个世纪以来,宁德人民沿着习近平总书记指引的方向,滴水穿石,摆脱贫困,走好具有闽东特色的乡村振兴之路,留下了无数感恩奋进的精彩故事。

“为充分展示在推进乡村振兴战略中,广阔农村呈现的新风貌、新气象,2021年3月,我们在原有《面孔》栏目的基础上,策划推出了《面孔·乡村振兴》系列,通过邀请乡村振兴一线亲历者、探索者和受益者担任主讲人,述说、分享闽东乡村振兴的创新案例和典型经验,宣传引导广大党员群众进一步强化责任担当,凝聚奋进新征程的强大合力。”栏目主创人员称。

两脚沾满泥土芬芳,俯拾皆是鲜活故事。截至目前,《面孔·乡村振兴》已推出系列视频20期,摄制组不辞辛苦,深入屏南县龙潭村、前洋村、普岭村;周宁县苏家山村、萌源村、坂坑村;福鼎市安仁村、西昆村;霞浦滩涂摄影基地、古田县晟农食用菌基地、福安市恩辉农博园等地挖掘新闻素材,将镜头对准乡村党员干部、农村致富带头人、新村民、科技特派员、乡村振兴指导员等,综合运用高清摄像机、照相机、无人机、手持云台等多种媒体设备,多角度、全方位呈现了各地乡村振兴的精彩故事,将奋战在乡村振兴一线的实践者事迹一一记录。

讲好宁德故事

弘扬“闽东之光”人物志

如果说人是散落的珠子,那么文化就是柔弱又强韧的细丝,将每一个个体都串在一起,并给予源源不绝的精神动力。如今的闽东大地上,无论身处城市还是农村,你都会感受到,传统文化继承与时代精神倡导相得益彰,大众文化普及与精品文艺提升水乳交融,文化正成为闽东人的一种生活方式。

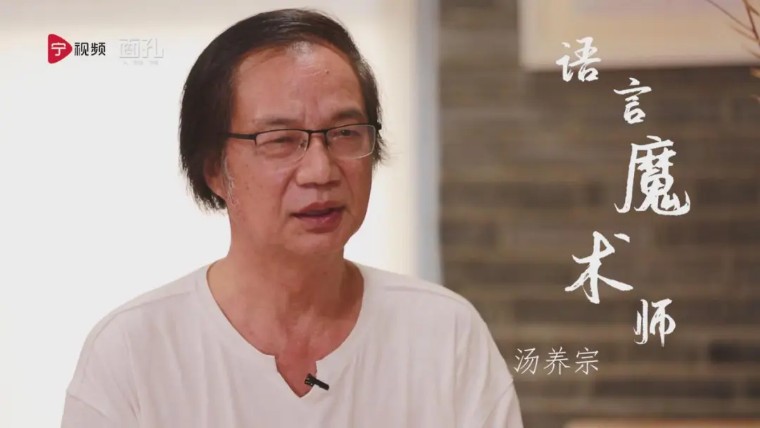

福建省第一个获得“鲁迅文学奖”的诗人汤养宗,一开始写自己的故乡霞浦、写海,在20世纪90年代初的中国诗坛发出了不一样的声音,以“海洋诗人”的称号红遍大江南北。之后,他又找到了属于他的“汤式”语言,用魔幻色彩的笔调构建了一个他认知到的纸上世界。“诗歌,给了我一生中一事无成的快乐。”他对《面孔》栏目主创人员说。

在蕉城漳湾,66岁的水密隔舱国家级代表性传承人刘细秀,还坚守着福船制造这门技艺。他通过制作船模作为水密隔舱技艺的展示载体,同时去各个学校为学生传习授课和实践指导,还想写一本水密隔舱技艺的书,把这项技艺的技术特点等详尽记录下来。“我希望有更多年轻人对这个老祖宗的宝贵技艺感兴趣,把它学习传承下去。”刘细秀说。

和刘细秀一样,畲族传统服饰制作技艺传承人林章明、陶艺人肖家涨、打锡匠人童永来……也都在默默坚持、努力让“老手艺”得到传承和发展。

闽东之光,影响着每一个宁德人,成为这座城市建设和发展的灵魂。《面孔》栏目除了将镜头对准一个个具有代表性的个体,还拍摄了养兰夫妻、诗歌兄弟、凤阳“戏班巷”的北路戏演员们……用19期生动的视频,展示这些群体在传承和创新文化中所作出的努力,让文化“活”起来,把“闽东之光”传播开去。

优质作品

展示“宁德篇章”名片

从2016年到2022年,248期《面孔》,用视频、文字、图片记录了来自各行各业的248个宁德人的故事,这一张张“面孔”的汇聚,让大家看到平凡人在工作和生活中砥砺前行的不平凡经历。

网友给《面孔》栏目的留言

栏目的播出也受到了社会各界的广泛关注。闽东日报社融媒体中心除了通过两微一端一网(微信矩阵、微博、新宁德客户端、宁德网)等多渠道持续更新外,还开设微信视频号“宁视频原创”播出,优质的作品也得到新华网、人民网、学习强国、央视频等主流平台的推荐和转载,总播放量过亿,广大网友纷纷点赞、转发、评论。栏目受到市委、市政府和业内的广泛肯定,成为展示宁德的一张“名片”,在网络上获得不俗反响,并荣获福建新闻奖二等奖,宁德新闻奖一等奖。

“下一步,我们将继续扎根一线,让基层群众成为新闻主角,挖掘更多鲜活生动的素材,用镜头讲述’宁德篇章’精彩故事,弘扬闽东之光,记录美好时代。”《面孔》栏目主创人员表示。

来源:闽东日报·新宁德客户端

记者:林珺

编辑:陈娥

相关推荐

{{imageTextInfo.relevantRecommendation?.[0].title}}

{{item.title}}

{{item.source}}