{{imageTextInfo.title}}

古 县 文 脉 话 文 昌

林河山

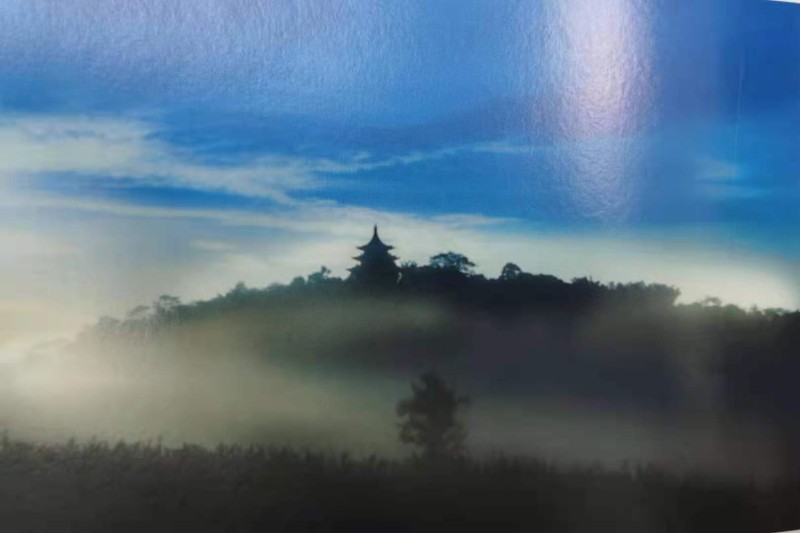

每个地方,大都有能体现其文化历史的标志,正如杭州之有西湖雷锋塔,武汉之有黄鹤楼。如有人问,千年古县长泰有什么文化标志,那长泰人会不假思索脱口而出,是文昌阁。

文昌阁耸立于县城东南方的石岗山之巅,自古以来,被古代文人学士美誉为“案山”、“文峰”;阁楼外形宏伟壮观,共三层,建筑面积300平方米,屋顶镶着黄铜宝顶。宝顶上安装着的3米多高的避雷针,直插云霄,气势非凡。文昌阁一层的大厅,设立长泰历史人物画廊。千年古县由宋迄清的17个历史名人,以文配图的形式,镌刻于石板,镶嵌于墙上,是长泰历史名人的“展示厅”。

打开史籍,方可解读文昌阁的“前世今生”。先前,文昌阁初建为塔,称文昌塔;后重建为楼阁,称文昌阁,历代俗称石岗塔。据《读史方舆纪要》载,宋代初年,山上建有寨堡,称石高寨,是拱卫长泰县城的一处据点。后来,县城罗侯山下建置学宫,石岗山恰与学宫对峙,便被誉为学宫的案山、文峰。石岗塔始建于何时呢?目前见诸史料有两处:一是清乾隆版《长泰县志》载,万历年间修建文昌阁时,“役夫掘地,得古砖,方二尺许,中有墨书‘宋景定元年埋’识其谣云‘石冈平,四山明,文星现,贤才生’”;一是《珪塘叶氏族谱》载,叶棻于宋景定年间任长泰县尉时,曾“筑塔石岗琹堂”。由此看来,宋景定年间(1260—1265年)石岗山曾建过塔。明嘉靖版《长泰县志》记载:“石高(岗)山,在县南二里许,儒学之对山也。知县朱公弦,以文笔峰不甚锋利,以南津桥镇桥小石塔,移至其上,时正德十四年也”,明正德十四年(1519年),这是目前所知的、有文字可证的石冈塔建筑记载之一。

四毁五建的文昌阁,可谓饱经了世事更迭和历史沧桑。明万历初年,塔周围被居民“开掘为园,水潦冲崩,坑堑百丈”,石岗山的北坡被冲为沟谷。明万历四年(1576年),长泰士民动议填筑沟谷,以恢复旧观。于是长泰县令张应丁带头捐俸,士民筹资四百余缗银两,并动用明隆庆六年(1572年)长泰解运镇海卫(今属龙海市隆教乡)饷米时所节省的三百余两银,作为修筑费用。而后,由博士弟子戴天民、杨炯、陈迁诰、黎献督办工程,于明万历五年(1577年)十一月动工,翌年完工。因所填的土未压实,经几场暴雨,“水潦复毁”,该处又成沟谷,塔也被毁。

明万历八年(1580年),方应时就任长泰县令,顺应民众重兴石岗山景观的意愿,表示“政务之闲,特建崇阁于山椒,爰增峰峦之胜,祀文昌于阁中,假借象纬之精”。于是,带头捐俸并负责筹集资金,动工兴建,并由戴天民组织进行施工。明万历九年(1581年),楼阁建成,墙为土筑,楼阁分上下二层,阁中祀奉文昌君,并称楼阁为文昌阁,又称文昌楼、魁星楼。时民众认为“文昌理文绪,进功贤,祷必应,学子也笃信至诚”。在翌年的乡试中,长泰县就有林景中、王协梦、许亨魁、陈一经、戴燝和戴大槐等6人同时高中举人,世人认为文星君有灵应,“文星现,贤才生”,都为之振奋。由此,文昌阁开始闻名。明万历二十六年(1598年),文昌阁又被风雨侵袭而损坏。一些缙绅弟子,因信奉文昌帝君,于是争先捐资修建。修建时把墙体改用砖头砌筑,文昌阁也更为坚固。其后县境发生数次大风、雷雨及地震等灾害,文昌阁均未受损。

清顺治八年(1651年),由于受到雷电袭击,文昌阁又被损坏。清顺治九年(1652年)正月,郑成功为筹集粮食,亲率将士万余人进驻长泰,以文昌阁一带为“大本营”,围困长泰县城47天。期间,郑成功曾与地方名士林廷擢在文昌阁中商谈会晤,至今民间仍留存着一些史迹与传说。清顺治十七年(1660年),邑人戴火定 看到文昌阁受损日益加剧,便倡议重修。戴火定 乐公好施,民众共襄其举。不久,文昌阁又恢复旧貌。

清康熙十八年(1679年),文昌阁因受雷电袭击,再次受毁。清雍正九年(1731年),长泰县学的庠生王吉人,会同学友戴万选、杨花春、戴玉锵、王步青、薛璠玙和戴黄茂等人,共同发出重建文昌阁的倡议,并筹集七百余两银,重建文昌阁。这次重建文昌阁历时三年,建筑更为精心,规制颇具特色。楼阁为八角形,二层,下层墙体用石块垒砌,上层用砖头砌筑。装饰也较精致,下层门上挂匾额,书“文昌阁”;上层挂匾额,书“奎璧齐辉楼”。文昌阁,“较之从前,其壮丽更加数倍”,“增山峦之胜”。

至清末,因风雨侵蚀、年久失修,文昌阁又逐渐破落损坏。民国时期,文昌阁仅存下层,且继续受损。民国35年(1946年),长泰县参议会召开会议时,王郑琳等议员们曾提出“重修文昌阁”的议案。时因社会动荡,经济衰落,该议案仅议决而未实行。1999年,在政通人和、经济发展、社会昌盛的形势下,中共长泰县委、长泰县政府重建文昌阁。新建的文昌阁,巍峨壮观,在规制、设施、装饰等方面都远远超过了历代文昌阁。

与科举名人结缘,平添文昌阁几分厚重。文昌阁边建有山前庙,明初改为社学,学子林震曾在山前庙读书。明宣德五年(1430年)林震中了状元后,山前庙改名状元书院。清初,祖籍长泰史山的洪姓先民迁居台湾时,也将文昌阁中文昌帝君的香火带往台湾南投草屯乡,建立文昌祠供奉。文昌祠附属的登瀛书院还祀奉着文昌帝君、朱熹及制字先师仓颉。登瀛书院后成为草屯地区的最高学府、培育人才的摇篮,因出了不少秀才,故被当地人戏称为“秀才窟”;登瀛书院招生的40余年间,为草屯地区培育出1位举人以及14位生员、贡生等士子。而民间传说给文昌阁披上瑰丽的色彩。世代流传的民间故事说得有趣,县城的地形是“牛睏地”(即神牛歇息的地方),文昌阁石岗山是“草棚”(即草垛),“草”可供“牛”作饲料,因此,石岗兴,县城旺。

文昌阁还是县城周边一处不可多得赏景台。石岗山地理位置得天独厚,古代驿道从山麓经过,龙津溪在山下转弯,山体丰实匀称,山顶高耸圆平,与县城的罗侯山遥相对峙,因此又被古代勘舆家称为县学的文峰,是长泰的一块“宝地”。远望石岗,“耸然秀起,苍翠蓊郁”,确如“文笔”之貌。循登山步道,登临文昌阁上凭栏远眺,梁冈山、董奉山、吴田山和天柱山等长泰名山历历在目,长泰县城的全景、城郊村落的炊烟和广袤的田园风光尽收眼底,“凭栏俯瞰万井连”。“临泰盛处”誉之不为过。漳浦进士李实蕡有诗云:“梁柱诸峰高蒲天,锦溪之水清且连。此地谁开真扼要,梵宫突兀依层巅”。其诗韵味幽长,文昌阁的环境与位置在他诗赋中得以完美表达。

胜迹不乏登临人。自古以来,石岗山、文昌阁一直是人们所喜爱的游览景点,一些士宦文人竞相为之酬倡赋诗,留下一篇篇名诗佳作,也留下了一段段文史佳话。明嘉靖二十三年(1544年)进士、贵州按察使卢岐嶷为石岗山、文昌阁各写一篇《记》,记载了历史沿革,又抒发了情怀臆气。明万历九年(1581年),文昌阁修建竣工后,漳州府李丁此、吕按部登临文昌阁,为文昌阁题赠楹联,联曰:“烨烨文华,积运百年腾雾豹;彬彬人杰,应期千载际云龙”。联语间对长泰“文运昌盛”给予良好的祝愿。清康熙年间,拔贡杨国正登石冈文昌阁,时值文昌阁被雷击受毁之后,他感慨着“断壁留芳草,无禅静毒龙”;深情寄望文昌阁再呈风采,“昌期应再遇,奎宿聚文峰”,诗怀倾荡。雍正年间,翰林院检讨李实蕡为重兴石冈山文昌阁写了碑记,文中赞叹文昌阁,“今斯阁告成,文星复灿,则贤哲之诞生,接中断踵而起,又安可量乎?”,寄望砥励后辈之心溢于言辞。

而今,在石岗山南麓,又有一片建筑群拔地而起,建筑群就是长泰新文庙,也称文博园。

长泰文庙宋已有之,其址原在长泰县署之左,与儒学(学宫)相毗邻,与石岗山顶的文昌阁对峙相望。宋绍定六年(1233年),县令陈纯仁、县丞叶惟寅在县城东侧创建新学宫,中为大成殿,东南为尊道堂,东西为四斋,东曰“博文”、“果行”,西曰“思忠”、“履信”,设有经籍库、祭器库,挖泮池,架石桥。历史上经多次维修、重建和不断完善。到嘉靖四年(1525年),推官黄直购地改建大成殿于左前,面阔五间,宽、深均为六丈四尺,高四丈二尺,为两庑、戟门、棂星门。嘉靖十二年,县令陈塘在大成殿后建启圣殿。嘉靖三十一年,县令张杰夫设省牲所为名宦祠,建乡贤祠。至此,长泰文庙规制完整。清邑令柴允钦盛赞文庙:“门庑章焕,悬栋飞甍,崇闳□(上山下截)□(上山下业),煌煌焉,堪为诸郡最”。由此可见,长泰文庙在明代就名噪一方,为闽南胜迹。

“以物载文,以文化人”。2008年长泰适时启动文庙重建工程(旧文庙毁于上世纪六七十年代),勘舆长泰文庙石岗山南麓这块“风水宝地”--龙津江之东,左拥青龙,右抱白虎,前有朱雀,后有玄武,坐北朝南,峰秀文雅,面堂朝山,案格明秀。主体工程总建筑面积为近三万平方米,主要有大成门、杏坛、钟楼、鼓楼、启圣殿、崇圣殿、大成殿、先贤祠、角楼、东庑、西庑等11个主体建筑。建筑群依山势北高南低,分五层摆布,对称排开,气象非凡,中轴线又与石冈山顶的文昌阁塔尖连为一线,巧妙融为一体。大成殿居中心位置,正面有8根龙柱,面阔五间,四周廊道,屋面为规制较高的重檐歇山顶,为建筑群的核心建筑。充分吸纳山东孔子文化研究会专家的建议,建筑风格集北方文庙之大气,融闽南建筑之精细于一炉。从孔子文化广场依山而上,拜孔子像,过泮池桥,入棂星门,榕荫遮蔽;登大成门,钟楼鼓楼,东西对望,百福宝鼎,迎门肃立;上杏坛亭,两庑侧立,杏林依偎;大成圣殿,恢宏大气,典雅庄严;殿前龙柱,威严矗立;中华宝鼎,摆放月台;樟松竹柏,环伺大殿;大成殿内,传承规制,塑像神龛,金碧辉煌;至崇圣殿,左为乡贤,右为名宦,东西廊庑,两侧环绕。整体建筑,中轴分明,步步登高,规制周详,气势非凡,堪称为文韵古风盎然的仿古建筑精品。有人称之是“南方最大,大成殿内装饰最精美”的文庙。

主体工程及其场地配套设施文昌公园南大门、状元廊等,构成独具儒家文化氛围的主题公园,与已建成的文昌阁、先贤名人展示、健身步道、园林绿化等文化体育设施融为一体,是文昌公园的核心,也为集文化、旅游、休闲的一大亮点。金碧辉煌、璀灿夺目的文庙建筑群,足以承载长泰县“千年古县、状元故里”的悠久历史、文明渊源和深厚的文化内涵,或将成为长泰乃至闽南国学文化传播交流平台。

由宋迄今,文昌阁、文庙,都历近数百年苍桑,迭废迭兴,愈兴愈壮,缄默的石岗山为之见证。或许,这背后更可贵的是质朴的长泰人千年的笃诚与坚守。弘扬传统,传承文脉,高山仰止,善莫大焉。

相关推荐

{{imageTextInfo.relevantRecommendation?.[0].title}}

{{item.title}}

{{item.source}}